2019年3月に「人生100年時代を腸から『食物繊維とビフィズス菌』腸研究セミナー」というのに出席してきました。

そこで話されていたことをまとめました。

目次

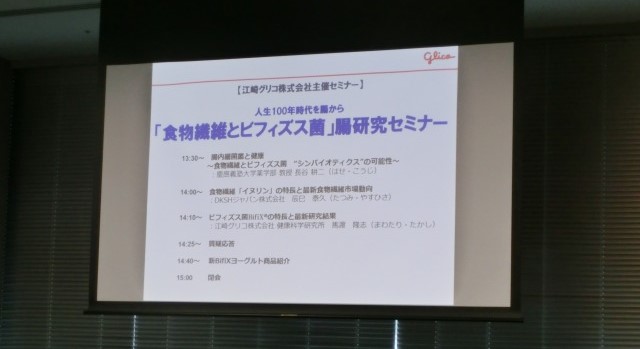

セミナー概要

これは江崎グリコ株式会社が主催したもので、腸内フローラ研究の慶應義塾大学薬学部の教授である長谷 耕二先生を招いて行われたものです。

全身の健康に深く関わっている腸の話で、腸内にいる多様な細菌と健康についての関わり、腸内の善玉菌のエサとなる食物繊維との働きについての新たな可能性について紹介がありました。

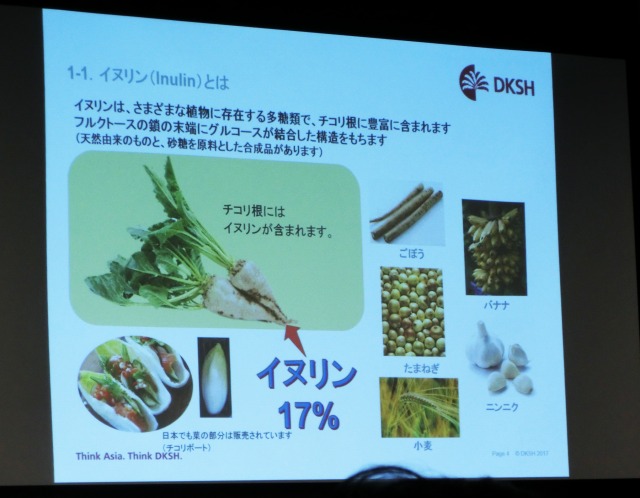

また、今注目の食物繊維「イヌリン」についてのお話を、DKSH ジャパン株式会社食品・飲料インダストリー生産資材事業部門の辰巳泰久氏より伺いました。

最後に江崎グリコ株式会社 健康科学研究所 馬渡 隆志氏から最新研究結果の報告もありました。

今回のセミナーでわかったこと

腸活のために食べているもののうち、一番多いのがヨーグルトという調査結果があります。

腸内細菌を減らさないためにいろいろな菌のヨーグルトを私たちは摂っています。

腸内細菌は人によって持っている細菌が違うので、どのヨーグルト菌が自分に合っているのかわかりません。

またヨーグルト菌を摂ることの効果や働きをよく知って、食べている人は少ないのです。。

そしてヨーグルト菌を食べたことによる効果の実感はよくわからなかったりします。

そこでよく食べられているヨーグルトの効果をもっと高められないかという研究をしてきて、わかったことがあります。

それはヨーグルト菌は食物繊維と一緒に摂ることでその効果が増加するということです。

どのヨーグルト菌の種類でも効果の増加が見られたのです。

ヨーグルト菌だけを摂るより、食物繊維とともに摂ることがいいということがわかったのです。

腸内細菌叢と健康 セミナー

はじめに慶應義塾大学薬学部の教授である長谷 耕二先生のセミナーがありました。

「~食物繊維とビフィズス菌 “ シンバイオティクス” の可能性~」ということについてお話いただきました。

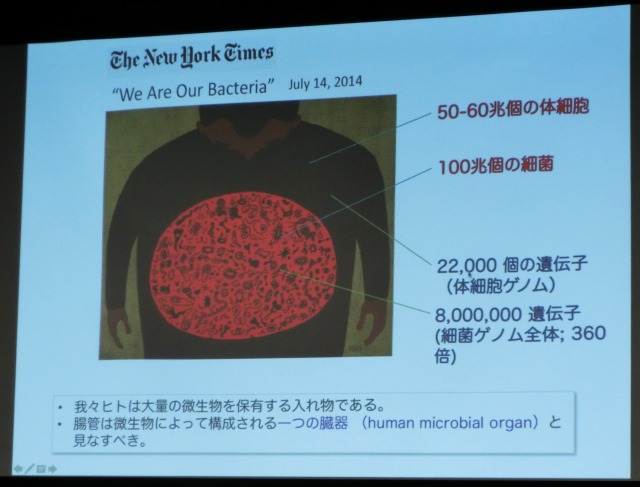

人間の腸内細菌

腸内細菌叢(ちょうないさいきんそう)とは、腸内フローラのことです。

腸内にはたくさんの細菌が住んでいて、そのバラエティに飛んだ細菌の集まりのことを腸内細菌叢と言います。

今まで腸内細菌の質を問われていましたが、数も重要だということがわかります。

調べた結果のグラフも示されました。

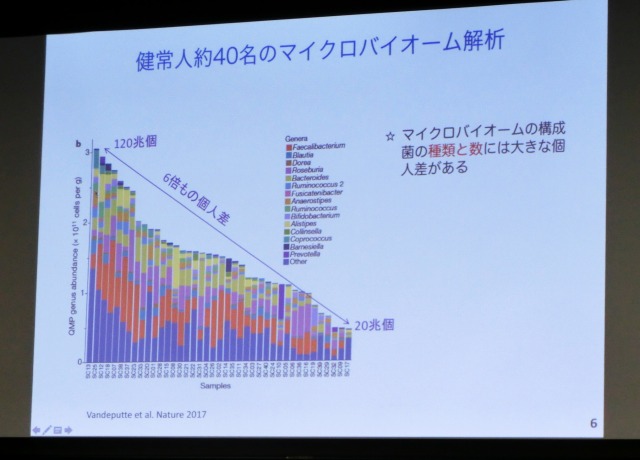

腸内細菌における個人差

また、人間の腸内細菌は人によって菌の組成が違っています。

マイクロバイオーム(腸内細菌叢)の構成菌の種類と数には大きな個人差があります。

こうした個人差がどうしてできるのか。

それには食習慣が関わっていると思われます。

これを研究することによって、病気になる可能性を減らせるのでしょうか。

病気になってしまった人にはどうなのでしょうか。

食習慣とマイクロバーム(腸内細菌)

イタリアの子どもたちの腸内細菌を調べると肥満患者がに多い細菌をすでに持っていることがわかります。

それに比べて西アフリカに位置するブルキナファソでは、雑穀を常に食べています。

そのブルキナファソの子どもたちを調べると、プレボテラ属という食物繊維を分解し、宿主細胞のエネルギー源となる短鎖脂肪酸を産出していることがわかりました。

この例を比較してわかる通り、食習慣が影響していることがわかります。

人間に必要な食物繊維

大腸は微生物発酵の場なのです。

胃の中に送られた食物は、小腸で消化吸収され、残ったものを腸へ送ります。

我々の酵素では分解できない酵素を腸内細菌は持っています。

そして腸の中で免疫・代謝調整をしています。

短鎖脂肪酸は、酢酸とプロピオン、酪酸で構成されていて、再利用してエネルギーとして使っているのです。

病原菌と共生菌

細菌は感染症の原因だとつきとめたのは、「ロベルト・コッホ」です。

自分を免疫の実験台として確かめた「イリヤ・メチコフ」という人物がいて、コレラ菌を飲む人、飲まない人の実験をしました。

自分だけ軽症だったのは、自分の中の腸内細菌が良かったからだといいます。

ここで腸内細菌が病気に対して抵抗力があり、いかに大事かということがわかります。

また、ブルガリア人は健康長寿なのは、乳酸菌のおかげだと言われています。

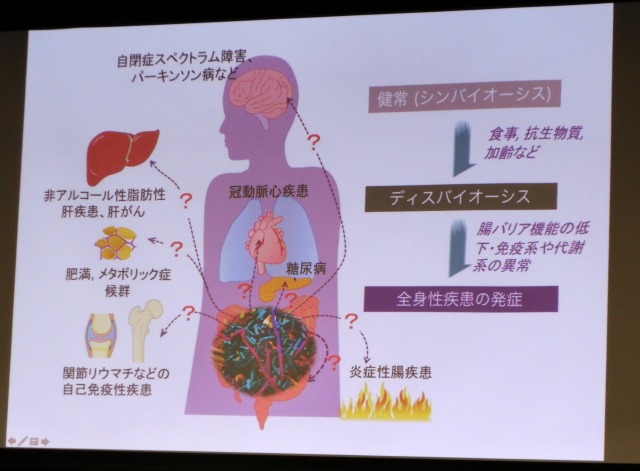

腸内細菌のメカニズム

食生活が西洋食になってきたり、病気のため抗生物質をとったり、加齢などが起こってきます。

すると、腸バリアの機能の低下や免疫系の異常がおこってきて、全身性の疾患が発症することがわかってきています。

こういった症例についても腸内環境を整えれば発症を抑制の有用作用があることがわかってきました。

機能性食品と有用細菌の組み合わせ

生きた微生物+食品成分→シンバイオティクス(一緒に摂取すると本来の力を強めること)

機能性食品と有用細菌の組み合わせで健康維持することができます。

腸内環境のバランスを改善する、乳酸菌やビフィズス菌とその作用を高めるための有益な作用をもらたす大腸の細菌の栄養になる食品成分をプラスすることが有用なのです。

この組み合わせをすることによって、いろいろな症例に対して治療作用があるのではないかということが検証をとおしてわかります。

・マイクロバイオームのバランスは食事に影響される。

・マイクロバイオームは多様な代謝物を産出する。

・マイクロバイオーム由来の代謝物は宿主の代謝や免疫系を調節する

・マイクロバイオームの異常は様々な全身性疾患の要因となる。

・シンバイオティクスによって腸管環境を整えることで、健康増進につながる可能性が示されている。

慶應義塾大学薬学部教授 長谷 耕二

食物繊維「イヌリン」の特徴と最新食物繊維市場動向

次の話があったのは、DKSH ジャパン株式会社 辰巳 泰久氏からでした。

辰巳氏からは、イヌリンとはどういうものなのかというお話を伺いました。

イヌリンとは

イヌリンとは様々な植物に存在している多糖類です。

ごぼうやたまねぎ、小麦、バナナ、にんにくにも含まれています。

その中でもイヌリンはチコリ根に豊富に含まれています。

チコリ根はキク科の多年生野菜で、根の部分にあたります。

ちょっと見は少し大根の形に似ています。

水溶性食物繊維の一種のイヌリンという成分が豊富に含まれています。

海外ではメジャーなイヌリン

今や海外ではメジャーとなっているイヌリンです。

赤ちゃんの腸内環境を整えるのに最適と育児粉乳などにも使われているのです。

ビフィズス菌 BifiXの特徴と最新研究結果

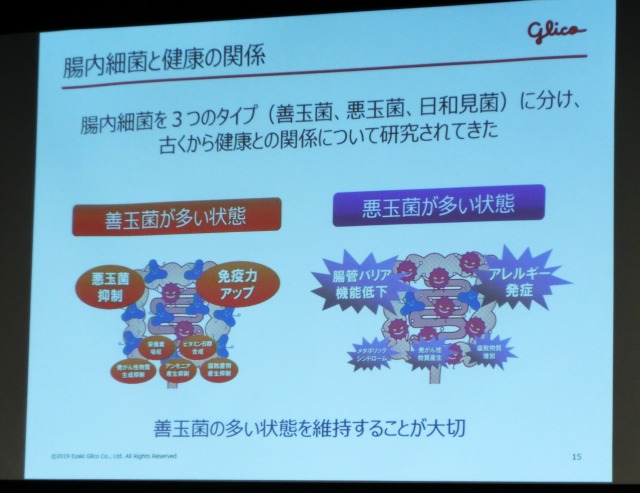

江崎グリコ株式会社の健康科学研究所の馬渡 隆志氏から腸内細菌と健康の関係やビフィズス菌の特徴などの話がありました。

善玉菌、悪玉菌、日和見菌と3つのタイプの菌があることや腸内で有効な短鎖脂肪酸を増やす役割がビフィズス菌にはあります。

これらの有用なビフィズス菌は現代のいろいろな状況により減少傾向にあるといいます。

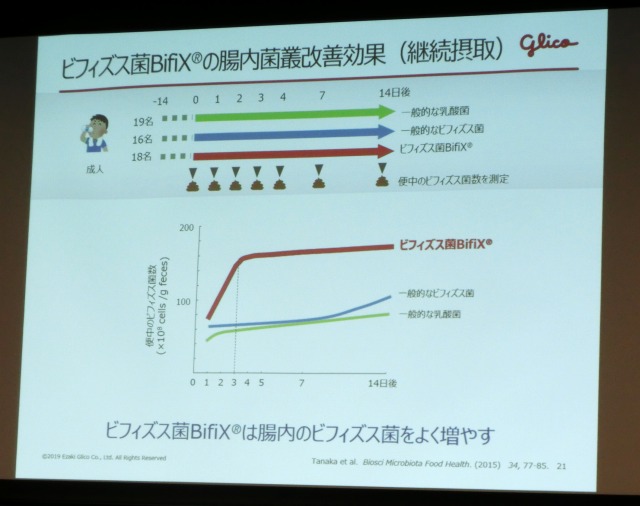

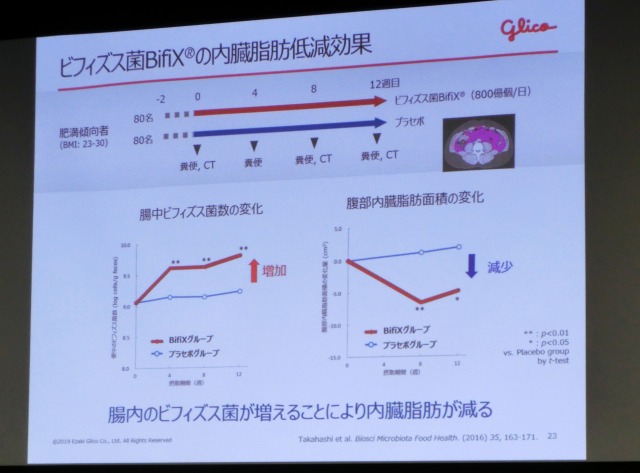

何とかその善玉菌を増やそうと、いろいろな実験結果から江崎グリコは今までの「Bifix」という製品を今回リニューアルしました。

菌の働きを高める食物繊維(イヌリン)を入れたものにしたのです。

それでグリコ独自のビフィズス菌から選んだ「 BifiX」ですが、生きて腸まで届くだけでなく、個人差を超えて腸内のビフィズス菌を増やすという役割を新しく追加されました。

まとめ

いろいろなお腹の中の菌についてとてもよく学べたセミナーでした。

難しい言葉がいっぱいでてきたのですが、とても勉強になりました。

イヌリンについても知らなかったので、良かったです。

腸内環境をよくしておくということは、全身にいい状態を作るということです。

「脳」のことばかり頭にありましたが、その「脳」にも「腸」が関係しているとあって、腸の大事さがわかりました。

より多くの人の腸内環境がよくなり、多くの人の健康に貢献することはとても有意義なことです。

【PR】江崎グリコ株式会社

コメントを残す